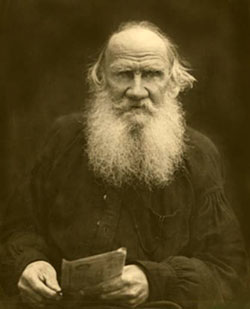

И. М. Концевич

Истоки душевной катастрофы Л. Н. Толстого

Введение

...Но Сын Человеческий пришедши, найдет ли веру на земле?.. (Лук. 18, 8).Усиливается внимание к Толстому. О нем больше говорят, пишут. Париж соорудил ему памятник. В какой-то мере это оживление связано с тем, что учение Толстого корнями уходит в индуизм. Он и особо известен в Индии. Ганди переписывался с Толстым и признавал его «своим» [1]. Индуизм же теперь в почете, его звезда восходит на западном небосклоне. Журнал «Лайф» (февраль 1955 г.), сообщает, что в недавнем выпуске "The Christian Century" (влиятельного протестантского журнала в Америке) Филипп Ашби из Принцентонского Ун-та писал: «Некто почтенный и выдающийся среди индусских христиан, высокопоставленный в кругах Совета Мирового Христианства, поделился со мною своим убеждением, что учение индуизма о равнозначности религий может на протяжении каких-нибудь 25-ти лет затопить мир. По его мнению, этот тезис конгениален европейскому и американскому мышлению. Индуизм считает себя представителем XX века, тогда, как христианство и магометанство, это — не больше, как экстракт религиозной исключительности, долженствующей исчезнуть из современного мира».

Начиная с прошлого столетия ряд выдающихся вождей индуизма преобразовывают и модернизируют его. Это были энергичный, европейски образованный, Рамахун Рой, затем Кесхаб, а также Тагор и его сын, всемирно-известный поэт. Главным же организатором современного нео-индуизма явился Вивекананда, ученик мистика Рамакришны.

Им всем известно христианство, они многое заимствуют у него: например, нагорную проповедь. Индуизм всегда проявлял большую способность поглощать новые идеи, применяться к новым условиям. Ныне он откликнулся на современное требование социальных реформ. При посредстве миссии Рамакришны, он все более занимается доселе чуждой ему филантропией, народной гигиеной, воспитанием детей.

Миссии Рамакришны существуют не только в Индии, но и во всех главных центрах мира. В Соединенных Штатах их насчитывается до 12-ти. Цель их прозелитизм. «Они верят в универсализм своей религии, в то, что индуизм покорит ум и сердце современного человека, и не стесняются объявлять об этом» («Лайф»).

Индуизм проповедуется, о нем пишут статьи и книги, читают лекции, его можно встретить в программе кинематографа. Характерно, что по случаю 50-летнего юбилея Ротари Клуба были выпущены почтовые марки, изображающие буддийское «колесо закона» с девизом «служить».

Тяготение к восточным религиям в христианском мире связано с упадком духовности. Характерен раскол в протестантском мире по поводу нового перевода Священного Писания. Происходит разделение на «фундаменталистов», стоящих за старый перевод, утверждающий в своих текстах Божество Христа, и на «модернистов» готовых не признавать Христа Богом. С отказом от веры в Божество Христа легко потонуть в объятиях «общей матери всех религий».

Толстой занимает свое место в мировом процессе возврата к язычеству, подготовляя ему почву разрушением христианской веры, подобно тому, как раньше «своим острым и глубоким литературным плугом он разрыхлил русскую почву для революции, которая, по словам его сына Льва Львовича, была «подготовлена и морально санкционирована им» (Митрополит Анастасий).

Своими идеями о единой мировой религии Толстой отвечает вкусам времени. «Мысли мудрых людей» и другие его сборники не являются ли попыткой положить начало этой религии, выбрав все основное из всех религий, философов и мыслителей?

Итак, проблема Толстого снова пред нами. Между тем, и в нашей русской среде, как это ни странно, встречаешь до сих пор самое разнообразное отношение к нему, вплоть до утверждения проф. прот. Зеньковского (в его «Истории Русской Философии»), будто «Толстой был горячим и искренним последователем Христа».

О Толстом много сказано. Серьезная критика давно уже показала несостоятельность его учения с богословской и философской точки зрения. Это сознавал и сам Толстой. За 20 дней до своей смерти он записывает в дневнике по поводу одной книги: «Общее учение запутано, хуже, чем у меня». Сознание, что ему не удалось построить религиозно-философской системы и что все надо сызнова начинать, не покидало его и в предсмертные часы: «искать, искать», повторял он. В протоколе, составленном врачами читаем: «Около 2-х часов дня (6-го ноября 1910 г., накануне смерти) неожиданное возбуждение. Сел на постели и внятным голосом сказал окружающим: «Вот конец, и ничего!» Еще ранее он говорил (4-го ноября) «Не понимаю, что мне делать». Эти его слова, и другие, свидетельствуют о душевной растерянности его в последние минуты.

Пройдя долгий путь «богоискательства», на склоне дней своих Толстой понял, что обманывал себя и других, когда в 80 гг. вообразил, будто он открыл истину и держит ее в руках. После долгих трудов над рационализацией христианства, с освобождением его от мистики и догматов, он остывает к нему. Об этом свидетельствовал его секретарь Булгаков. Об этом повествуют многие его биографы. Так, Эльмер Мод, его личный друг, сообщает: «Его убеждения медленно изменялись... По мере ознакомления с восточными писаниями (индийскими и китайскими), он в конечном итоге дознался того существенного, что лежит в корне великих религий, которые разделены и раздроблены суеверными верованиями. И он стал менее и менее придавать значение самой личности Христа, точной фразеологии и действительным словам Евангелия». Далее Мод приводит известное письмо Толстого к Бирюкову (1900) по поводу книги проф. Веруса, где высказывается предположение, что Христос никогда не существовал, как историческая личность. В глазах Толстого укрепляется положение, что «нравственное учение добра истекает не от одного источника во времени и пространстве Христа, но от всей духовной жизни человечества в целом».

То же подтверждает французский писатель Ромэн Роллан (биограф Толстого, приезжавший в Ясную Поляну): «По мере того, как Толстой старел, это чувство единства религиозной истины, проходящей через человеческую историю, и родство Христа с другими мудрецами, начиная от Будды — и до Канта и Эмерсона — все более возрастало, доходя до того, что Толстой, в последние годы жизни, оправдывался, что у него не было никакого предпочтения к христианству».

В журнале «Теософ» от 16-го янв. 1911 г. напечатано письмо Толстого к художнику Яну Стыке (от 27 июля 1909 г.) «Доктрина Иисуса», пишет он, «является для меня только одною из прекрасных доктрин религиозных, которые мы получили из древности египетской, еврейской, индусской, китайской, греческой. Главное в принципе Иисуса: любовь к Богу, т. е. абсолютное совершенство, и любовь к ближнему, т. е. ко всем людям без исключения, были проповеданы всеми мудрецами всего света: Кришна, Будда, Лао-Тзе, Конфуций, Сократ, Платон, Эпиктет, Марк Аврелий и между новыми: Руссо, Паскаль, Кант, Эмерсон, Чанинг и многие другие. Истина религиозная и нравственная везде и всегда одна и та же, у меня нет предпочтения к христианству. Если я особенно интересовался доктриной Иисуса, то это, во первых, потому, что я родился и жил между христианами и во вторых, находил большое умственное наслаждение в том, чтобы извлекать чистую доктрину из поразительной фальсификации, производимой церквами»

Эта работа Толстого, пусть и доставлявшая ему «умственное наслаждение», не представляла научной ценности. Проф. Диллон (филолог), лично его знавший, переводчик некоторых его произведений на английский язык, свидетельствует: «Как ученый богослов, он не имел под собою почвы. Он не изучал ни греческого, ни еврейского языка в университете и его спазмодические усилия изучить языки на старости лет дали плохие результаты».

Такого же мнения держится Назаров в своем биографическом очерке на английском языке «Толстой, этот непостоянный гений». «Плохое, дилетантское знание греческого языка и упрямое, бессознательное желание найти в Евангелиях только то, что подходит к его рационалистическому умственному вкусу, дает ему случай находить «бесчисленные ошибки», нарушающие истинный смысл документа. Он ревностно заменяет их своими, предполагаемыми правильными, версиями. Что же явилось результатом этих поправок? В его глазах он огромен: Христос, уверял Толстой, никогда не претендовал быть большим, чем человек. Более того, Христос никогда не говорил о каком бы то ни было мистическом, сверхъестественном «вздоре», приписанном ему переводчиками и часто Евангелистами, (они были, видите ли, малообразованные люди, а поэтому Толстой часто «поправляет» и их). Сам Толстой, когда упоминает о «царстве небесном», только имеет в виду воцарение добра между людьми и бессмертие человеческого духа; Толстой отвергает с раздражением самую мысль, будто Он мог верить в какой-либо небесный рай. Чудеса? Воскресение из мертвых? Ах, не понимаете вы разве, что все это выдумка современников и особенно, этой... [2] Магдалины?»

«Конечно, принять, или не принять слова Христа — есть дело вкуса. Но разве Толстой не чувствовал, что безусловное выутюживание из них мистицизма есть явное искажение, а не толкование их? Нет! Чем дальше он идет, тем больше возгорается энтузиазмом: он искренно верит, что он первый человек, которому удалось соскоблить с «бесценной старинной картины» последние слои краски, под которой она была сокрыта. Таковы негативные результаты Толстовского «анализа». На этой очищенной почве он строит собственного Бога и свою религию».

В. С. Соловьев сущности учения Толстого дает такое определение: вся эта работа над искажением Нового Завета есть просто недоразумение. Он советует Толстому заменить «галилейского раввина» «отшельником из рода Шакиев», т. е. Буддой, который возвещает все, что Толстому нужно: пустоту, непротивление, неделание, трезвость и т. д. При этом он выиграл бы в искренности и в последовательности и не был бы вынужден на каждом шагу разрывать связь отдельных изречений Писания с ближайшим контекстом и с целой книгой, которая наполнена и насквозь проникнута чуждым ему положительным духовным содержанием, отрицающим и древнюю и новую пустоту.

Работа над Евангелием была, впрочем, лишь переходным фазисом в богоискательстве Толстого. С годами «он уже не удовлетворен широкой, недогматической интерпретацией христианства, он искал чего-то более широкого и более рационалистического. Исходя из отправной точки, что божественная искра разума должна быть одна и та же у всех людей и что, следовательно, последнее слово истины лежит не только в христианстве, но также и в других религиях, он погрузился в пророков, буддизм, браманизм, конфуционизм, пытаясь найти в них эти уровни мистического единства. Он пришел к некой широкой, но очень субстанциальной пан-религии, которая может быть сведена к простой формуле: живи аскетически и не делай зла; тогда, после смерти, достигнешь слияния с Божеством — «Универсальным Духом».

«Но у него имеются и другие мысли. К старости возникают моменты, когда он дальше не мог себя обманывать: его вера в Универсальный Дух и всегда была и остается шаткой. Он хочет верить всем своим существом, но.... вот какие записи попадаются в дневниках: «Однажды я спросил себя: верю ли я на самом деле? Верю ли я, что смысл жизни лежит в исполнении Божией воли, что это будет состоять в увеличении любви в нас самих и в мире, и что, содействуя этому увеличению, этому слиянию всех предметов любви, я готовлю себе вечную жизнь? И инстинктивно я ответил, что не верю в такой ясной, определенной форме. Во что же я верю? — спросил я себя; и я искренно ответил, что я верю, что надо быть добрым, нужно смиряться, прощать, любить. В это я верю всем существом».

«Однажды он подумал о том, что следовало бы «отбросить совершенно идею о Боге», но тут же почувствовал себя таким «несчастным и одиноким» в мыслях, и решил, что Бог необходим.

«До последнего дня своей жизни он будет повторять слово «Бог». Но вера, потрясенная такими сомнениями, не есть уже вера. Толстой безнадежно вращается в том заколдованном круге, в какой должен попасть фатально каждый рационалистический мыслитель. Он не способен верить в сверхъестественного Бога, в Божественное существо, п. что такой Бог противоречит его рациональному рассудку. Но он еще менее может верить в логически выведенного синтетического Бога в «Универсальный Дух», ибо он сознает, что такой Бог есть не что иное, как создание его же рассудка. Как мало что в итоге остается от его ревностных 25-тилетних исканий» (Назаров).

Это — крушение! «Он отверг Церковь ибо отрицал человека. Он хотел остаться наедине со здравым смыслом... Гордость и самоуничтожение странно смыкаются в этом нигилизме от здравого смысла. И даже такой наблюдатель, как Горький, сумел за этим «злейшим нигилизмом» распознать и различить «бесконечное, ничем не устранимое отчаяние и одиночество»... (Прот. Проф. Флоровский).

Что же было причиною этого? Прежде всего Толстой является жертвой рационалистической эпохи, как типичный её представитель. Но чтобы понять Толстого, надо разобрать и его душевное «устроение», т. е. его душевные свойства, подход к жизни и к правде, его эмоциональную сферу.

Толстой претендовал на присущее ему понимание высших духовных истин. Подходил он, однако, к этим вопросам исключительно рационалистически, отрицая всякую духовность, всякий мистический опыт называя «вздором». Между тем, из мистического опыта восточных христианских аскетов известно, что постижение высших духовных реальностей возможно лишь всеми силами души (а не одним только разумом), по восстановлении цельности личности, достигаемой в аскетическом подвиге. Нашей задачей и будет рассмотреть путь жизни Толстого по отдельным этапам назревавшей душевной катастрофы. Сам Толстой является предметом нашего разбора, а не его учение, давно подвергнутое серьезной критике.I. Период исканий

1828-1878

(До разрыва с Церковью)

«И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: "слухом услышите и не уразумеете; и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не обратятся, чтобы Я исцелил их"» (Ис. VI, 9-10), (Мф. XIII, 14-15).

Толстой родился в 1828 году. Он рано осиротел и был воспитан благочестивыми тетками, не имевшими на него глубокого влияния. В сущности, его никто по настоящему не воспитывал. В отроческих уже годах он потерял веру. Около 15-ти лет он поступил в Казанский университет. На первом курсе он, провалившись на экзаменах, был оставлен на второй год. Он перешел на другой факультет, — с тем же результатом в конце учебного года. Ему не нравилась программа и самые преподаваемые науки. Он уверил себя в их бесполезности. Так уже тогда обнаружилась одна из главных черт его характера — вызывающее презрение к общепринятому.

Проф. Диллон, лично хорошо знавший Толстого, пишет о нем: «Вся жизнь Толстого, начиная от его юности, характеризуется сознанием собственной силы и вытекающим отсюда чувством гордости. Чувство превосходства над другими господствует в нем над всеми чувствами. Он подчеркивает свое отличие от других и бахвалится этим. Он наслаждается противоречием преподаваемых теорий, оспаривая установившиеся взгляды и высмеивая обычаи. Свидетельства истории, достижения мужей науки — исчезают, как дым в Толстовской критике, или даже просто в его утверждениях». «Странное дело», говорит сам о себе Толстой, «из духа ли противоречия, или вкусы мои противоположны вкусам большинства, но в моей жизни ни одна знаменито-прекрасная вещь мне не нравилась». Так изображается рост этой главной его эмоции: «Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование; оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше перед людьми. И вскоре это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других». В студенческий период жизни Толстой снобирует тех, кого считает не «комильфо», т. е. тех, кто говорит по-французски с акцентом, не заботится о красоте ногтей и не принимает на себя байроновского скучающего вида. Его портреты того времени и несколько позднейшего, в военной форме, передают облик надменного и недоступного молодого человека.

К раннему возрасту его жизни относится увлечение Руссо, изображение которого он носил, на груди вместо креста. Это увлечение оставалось в силе всю его жизнь.

Руссо говорит: «Человек хорош по своей природе, но испорчен культурой». Руссо проповедует возврат к природе, которая освободит человека от зла, Руссо считает человеческую природу способной собственными силами достигать нравственного совершенства. Он таким образом, отвергает богооткровенную религию, которая наоборот считает человеческую природу поврежденной первородным грехом. Зло вошло в нее грехопадением. Зло чуждо исходной природе человека, но поврежденный грехом, он собственными усилиями уже не в состоянии преодолеть в себе зло и на пути своего духовного возрождения нуждается в сверхъестественной благодатной помощи.

Итак, Руссо не признавал богооткровенного учения. Это тяжкое заблуждение воспринял и Толстой. Позднее он внушал это собственным детям, написав для них кощунственное стихотворение, где он издевается над Библией.

Если нет поврежденности природы, то нет нужды в Избавителе, нет нужды в Духе Святом, в благодати, помогающей в борьбе со страстями... Сам Толстой показал, однако, на деле, что человек не в состоянии преодолеть в себе собственными усилиями никаких существенных слабостей, — хотя бы подавить в себе безудержный гнев против ближнего. Так, бывшая гувернантка в доме Толстых в своих воспоминаниях рассказывает, что граф был любезен с посетителями, когда этого желал, но если попадался тупой, неразвитой человек, — тогда все кончено! он подымался со своего стула и, как бы в испуге или от отвращения, исчезал, даже не прощаясь. Что касается яснополянских крестьян, граф пахал и работал вместе с ними, но часто в разговорах с ними, когда он был не в духе, или не желал что-либо дать (это тоже случалось), в нем просыпался прежний крепостник. Глаза у графа становились злыми, и проситель уходил, покачивая печально головой.

Подобное рассказывает и проф. Диллон: «Во время утреннего умыванья на задворках яснополянской усадьбы я услышал гневный голос графа, который ругал (выражаясь мягко) каких-то мужиков. Навыкнув слышать от него призыв к братским чувствам к меньшим братьям, я был поражен и возмущен этой сценой». Гневливым, не привыкшим владеть собою, избалованным барином, Толстой остался до конца жизни. Гольденвейзер рассказывает со слов Черткова о бывшем 6-го июля 1910 года у него неприятном разговоре, он не советовал Толстому полагаться на слова других, иначе он «рискует остаться в дураках». Разговор продолжался в дружеском тоне, но когда Чертков повторил выражение «остаться в дураках», Лев Николаевич воскликнул в гневе: «Вы сами дурак! Всякий знает, что вы идиот!» И он продолжал восклицать: «дурак! дурак! идиот!», потрясая перед ним кулаками.

Но вернемся к молодым годам Толстого. Выйдя из Университета, Толстой отправился к себе в деревню с целью внести реформы в деревенскую жизнь. Потерпев неудачу, разочаровавшись, он повел безспутную жизнь и запутался в долгах. Брат Николай, чтобы спасти его от гибели, увез его на Кавказ. Ему было тогда 20 лет. Живя на Кавказе, скучая, тоскуя, хворая, Толстой начинает свое раннее богоискательство. Он верит в «доброго Бога», но не верит в Св. Троицу и догматы. О себе он пишет в дневнике под 29 марта 1852 г.: «Во мне есть что-то, что заставляет меня думать, что я не рожден, чтобы быть таким, как прочие люди. Отчего происходит это? От несговорчивости, или недостатка в моих способностях, или от того факта, что, по правде, я стою на уровне выше обыкновенных людей? Я уже в зрелом возрасте и развитие мое окончилось и я терзаем голодом... не славы, — я не желаю славы, — я презираю ее, но желанием приобрести большое влияние в направлении счастья и пользы человечества». Другими словами, молодой Толстой мечтает стать великим благодетелем человечества.

Три года спустя (в 1855 г.) Толстой, тогда участник Севастопольской обороны, обнаруживает еще большие претензии. В дневнике под 4-м марта он записывает: «вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей блаженства на небе, но дающей блаженство на земле». Теперь он уж в ранге духовного вождя на подобие Будды или Магомета

Это гордое намерение он стал осуществлять на пороге своего пятидесятилетия и упорствовал в этом до конца жизни. Но никакой цельной религиозной системы он создать не мог и пришел в конечном итоге к неверию. Проф. Диллон так говорит об этом: «Он считал религию необходимой, но не верил в божество /с. 132/ Христа, в бессмертие души и даже в существование Бога. В религии Толстой был сам собственным богом». К этому мы вернемся подробнее в свое время.

Во время Крымской войны Толстой был уже известным писателем. Вступив на престол, Александр II приказал его беречь. Не желая служить при штабе, Толстой явился в Петербург. Здесь он вращается в кругу литераторов и живет у Тургенева, «которого все время коробили его суждения, противоречившие общепринятым мнениям. Часто он был нетерпим, почти груб». («Отец» А. Л. Толстая, стр. 122). Тургенев о нем говорит: «Ни одно его слово, ни одно движение не натурально. Он вечно позирует перед нами, и я не могу понять в интеллигентном человеке его кичение своим упадочным графством». По словам того же Тургенева, Толстой, живя в столице «пустился во «вся тяжкая»: кутежи, цыгане, карты во всю ночь». Все это делалось без удержу, согласно его бескрайней, неуравновешенной натуре.

Далее, во время путешествия заграницу, Толстой познакомился с философом Чичериным (будущим профессором Моск. Университета и впоследствии воспитателем Цесаревича Николая Александровича). Очевидно, Толстой ему признался в своих широких замыслах стать религиозным вождем человечества, потому что проф. Диллон приводит слова Чичерина о том, что Толстой менее всего был годен стать мировым учителем. «Он не обладает знанием философии, говорит Чичерин, он признается, что пытался читать Гегеля, но это было для него, как китайская грамматика». И Чичерин не мог себе представить, чтобы тот, кто не знает философии, мог поучать человечество. «Образования у него почти нет никакого, он ничего не читал, но у него открытый ум и его более или менее фантастические мысли облечены в оригинальную и привлекательную форму». Так отзывается Чичерин о молодом Толстом, которому тогда было почти 30 лет. И если позднее Толстой стремился пополнить свое образование личными усилиями, все же он не выработал ни ученого метода, ни системы, к которым приучает систематическое образование высшей школы.

Во время того же пребывания заграницей Толстой сблизился со своей родственницей, графиней Александрой Андреевной Толстой — «Александриной», как ее зовет Толстой, пользуясь привилегией родства. «Это была одна из интереснейших женщин своего времени. С молодых лет она была фрейлиной при петербургском дворе. Даже покойный Император Николай I-й, которому не легко было понравиться, выказывал уважение к её необычайному благоразумию и бескомпромиссному прямому характеру: что касается следующего царя — Александра II-го, он осыпал ее многими знаками исключительного уважения и внимания и продолжал это делать до конца своего царствования. Такое завидное положение в столице, как и её личная привлекательность, создали ей окружение, в котором было не мало поклонников, но она всегда отклоняла их. Быть может, это происходило оттого, что она была всецело предана семье Романовых и не желала быть оторванной от этой привязанности иными связями. Однако, причина может лежать и глубже. Ревностно религиозная в ортодоксальном смысле этого слова, с сильным мистическим уклоном, она была по натуре аскетом, и в благородной конструкции её духовного мира было нечто монашеское. Но это не могло бы прийти в голову никому из тех, кто встречал ее в обществе, как жизнерадостную и остроумную светскую женщину, не выявляющую ни малейшего пуританизма. Единственная вещь, которая внешне выдает её глубокую внутреннюю жизнь, — это её постоянная отзывчивость ко всякому виду страдания и готовность помочь каждому всеми средствами, какие она могла найти в своем распоряжении.

«Все это делает графиню Александру Андреевну настоящим женским Могиканом старой аристократической России, однако, она также соединяет в себе и исключительно широкую светскую европейскую эрудицию и культуру. В области мысли и искусства она столь же дома, как и в церкви и во дворце. Тургенев и Гончаров находились среди поклонников её на редкость проницательного, всегда изящно-оригинального ума, как и Додэ, Достоевский и многие другие. Если бы она захотела, она могла бы стать легко хозяйкой ведущего литературного салона. Но она из тех редких лиц, для которых тщеславие абсолютно неизвестная вещь; если бы славу так же легко можно было добыть, как подобрать монету, лежащую на земле, и то она вряд ли дала бы себе труд нагнуться. В этом, как и во всем другом, она была духовной аристократкой, благородной представительницей старого строя» (Назаров).

Графиня Александра Андреевна видела в молодом Толстом даровитого человека, который, встав на правильный путь, мог бы сделать много добра. Она видела богатство его природной одаренности, а когда ей стали ясны его заблуждения, она стремилась употребить все свое влияние, чтобы отклонить его от ложного пути. Она была его добрым гением в течение целых 50-ти лет их дружеских отношений, оборванных только смертью графини в 1903 г. Но, несмотря на то, что Александра Андреевна с предельной ясностью указывала ему его роковые ошибки, а также истинный путь к Богопознанию, Толстой, органически не переносивший превосходства над собой, не захотел принять её доводов и воспользоваться её духовным опытом. Это значило бы отречься от себя, от своего внутреннего «я». Когда эта переписка была издана, и Толстой ее просматривал за год до своей смерти, он назвал верования графини презрительно-насмешливым образом: 'tout ce tremblement".

В этой переписке пред нами проходит вся картина отступления Толстого от «веры отцов». В предисловии к английскому изданию переводчик Л. Вл. Иславин (родственник Софии Андреевны) приводит признание Толстого, что в этих письмах содержится его истинная биография.

15-го апр. 1859 г. Толстой пишет из Ясной Поляны своей кузине Александре Андреевне: «Оказалось, что один говеть и говеть хорошо я был не в состоянии. Вот научите меня. Я могу есть постное хоть всю жизнь, могу молиться у себя в комнате, хоть целый день, могу читать Евангелие и какое-то время думать, что все это очень важно, но в церковь ходить и стоять, слушать непонятые и непонятные молитвы и смотреть на попа и на весь разнообразный народ кругом, — это мне решительно невозможно». Графиня А. А. отвечает: «Если бы вы действительно верили в силу Святых Таин, вы бы с такой легкостью не отказались от говенья, потому лишь, что вам не подходит обстановка. Сколько гордости, непонимания и небрежности в этом чувстве, считаемом, вероятно, вами благоговейным и достойным уважения. Временами мне кажется, что вы совмещаете в себе одном все идолопоклонство язычника; обожая Бога в каждом луче солнца, в каждом проявлении природы, в каждом из бесчисленных доказательств Его величия, но не понимая, что нужно приникнуть к Источнику жизни, чтобы просветиться и очиститься... Вы говорите, что не понимаете молитв. И почему это? Кто Вам мешает изучить основательно уставы церковные и причину и смысл всех вещей? Это стоило бы того, чтобы поработать, даже за счет хозяйственных забот и литературы. Невежество умышленное не есть оправдание»... Толстой защищается: «Батюшки мои! Как вы меня! Ей Богу, не могу опомниться! Но без шуток, милая Бабушка, я скверный, негодный и сделал вам больно, но надо ли таких жестоко наказывать? Все что вы говорите и правда, и неправда. Убеждения человека — не те, которые он высказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, — трудно понять другому, и вы не знаете моих. И ежели бы знали, то не нападали бы так... Я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть записки того времени и теперь, перечитывая их, я не могу понять, как человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал так далеко, как в это время, продолжавшееся 2 года. И все, что я нашел тогда, останется моим убеждением. Я не могу иначе. Из двух лет умственной работы я вынес простую старую вещь, но я ее знаю, как никто не знает, — я узнал, что есть любовь и что жить надо для другого, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я, вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бога, ни Искупителя, ни таинств — ничего...»

В последних словах весь Толстой, и потому уместно, уже сейчас подвести некоторый итог.

Итак, чувство превосходства над всеми и всем, вот та внутренняя тайная сила, которая руководит ходом всей его жизни. Не свободен в поисках истины и разум, подчиняясь главной страсти, Толстой является её рабом, её жертвой. Чувство собственного превосходства заставляет Толстого с молодых лет стремиться стать учителем человечества.

С этой целью он задумывает создание новой, высшей, превосходнейшей религии, долженствующей осчастливить человечество.

Если он может решиться на такое дело, то только потому, что не имеет серьезных знаний ни в Богословии, ни в философии, ни в науке.

Он с удивлением замечает, что то, к чему он пришел, как ему казалось, самостоятельным размышлением, имеет сходство с христианской религией. Остается только последовать мудрому совету Александры Андреевны, — и изучить родную веру, св. отцов?... Но тогда придется признать их превосходство над собой. Чувство собственного превосходства, ставшее второй природой Толстого, подсказывает: это невозможно, ибо это значило бы отказаться от самого себя!

Так Евангелие приносится в жертву этой страсти. Молоху, царящему в сердце Толстого.

Это лишь очередной, фатально-неизбежный, этап «Отступления» Толстого. Далее, в последующих этапах, он перейдет уже к открытому богоборчеству, к восстанию против Православной веры, с безграничными крайностями, свойственными его стихийной, страстной натуре.

Но об этом речь будет после.

Итак, гордость, ставшая преградой между душою Толстого и Богом, была доминирующей чертой его характера. Эта гордость была очевидна для всех, кто его ближе знал.

«Однажды был я на охоте с сеттером около Пирогова» — пишет сын Толстого Илья Львович в своих воспоминаниях об отце, — «и заехал к дяде Сереже, чтобы переночевать. Я не помню теперь предмета нашего разговора, но помню лишь, то, что дядя Сережа утверждал, что «Лёвочка» был горд. «Он вечно проповедует смирение и непротивление, но сам горд, несмотря на это. У Машенькиной сестры (его свояченица) был лакей Форна. Когда он бывал пьян, он забирался под лестницу и там располагался, задрав ноги кверху. Однажды пришли ему сказать, что его зовет графиня. «Пусть сама придет сюда, если ей нужно!» — ответил он. Совершенно такой же и Лёвочка. Когда Долгорукий (Моск. Ген. Губернатор), прислал к нему главного секретаря Истомина, прося прийти переговорить по делу сектанта Сутаева, знаешь! что он ответил? — «Пусть сам придет, если ему нужно». Разве это не похоже на Форну? Нет, Левочка очень горд, ничего не могло заставить его пойти, — и он был совершенно прав. Но зачем толковать о смирении?»

«Если у гордаго интеллигента слагается религиозное мировоззрение, говорит Лодыженский в своей «Трилогии», то только такое, которое является произведением его гордаго духа; при чем, если он, как Толстой, или теософы, будет признавать Божество, то тут же будет признавать и себя единосущным Божеству, в разрез с христианским учением». В ранних произведениях («Юность», «Казаки») находим уже пантеистические описания природы. А в Астапове, одной ногой в могиле, Толстой будет диктовать своей дочери пантеистические тезисы: «Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознает себя ограниченной частью».

В 1862 году Толстой женился. Литературная слава его растет. Идут годы «Войны и мира», «Анны Карениной». Портреты Толстого того времени дают образ элегантнаго светского человека. Можно было бы думать, что в разные периоды своей жизни Толстой отличался от того, чем он был в предшествующие или последующие периоды. Нет! Толстой все тот же. Он остается далеким от понимания духа Христова Евангелия.

Такому человеку ближе буддизм и др. восточные религии. Отсюда увлечение Шопенгауэром, который оставил глубокий след в умозрении Толстого.

...«Не престающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которые я никогда не испытывал. Я не знаю переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей». (Из письма к Фету, 1869).

Между Толстым и Шопенгауэром существует родство. Последний был также очень высокого о себе мнения: «Я приподнял покров с истины выше, чем кто-либо из смертных до меня»... заявил он о себе. Шопенгауэр считал женщин низшими существами, презирал брак, проповедовал аскетизм. Но на деле любил изысканно поесть и отличался любовными приключениями. Он не осуществлял в жизни того, что проповедовал.

Роман «Крейцерова Соната» (1889) написан под непосредственным влиянием идей Шопенгауэра: взгляд на музыку, на женщин, на брак — все это точно совпадает с учением немецкого философа, нашедшего все в индуизме.

Индийская (как и гностическая) ненависть к плоти, к браку, к рождению, еретична для христианина. «Низшее» (тело, страсти, эмоции, подсознание, природа, космос) не «спасается», очищенное и возвышенное, а отсекается, отрешается и исчезает; как «майя».

Еще в «Войне и Мире», написанном гораздо ранее (1865-68), мы встречаем следы буддийского влияния. Во всяком случае, полное расхождение с Евангельским учением обнаружилось рано. Смерть князя Андрея, описанная в «Войне и Мире», — не христианская кончина. Когда к умирающему князю Андрею приехала его сестра, все, что говорил Андрей, оскорбляло и обижало сестру: она чувствовала, что он больше не любит, не жалеет их всех. Когда привели сына, он хотел сказать доброе слово, но не мог: «Он смотрит с выражением кроткой насмешки, враждебным взглядом, он никого не жалеет. Он понял, что «любовь не нужна для жизни», что земная любовь и земная жалость есть низшее нравственное состояние, недостойное «мудреца». Это беcстрастие есть идеал, указанный в буддийской библии «Сутта Нипата»:

Любовь — то добродетель парий.

Как носорог в пустыне одиноко,

Как воздух, должен быть свободен я от скверны

Любви плотской, сыновней и отцовской,

И к доброму и злому равнодушен,

Иду путем неоскверненным

Ко благу темныя нирваны.

Эта тема, мельком затронутая в «Войне и Мире», до конца развита в книге «О жизни», написанной позднее, когда Толстой окончательно уже порвал с «верой отцов». Из этой книги становится несомненным, что «любовь» в устах Толстого не соответствует пониманию этого слова в Евангельском учении. Вот его слова:

«То, что люди, не понимающие жизни, называют любовью, — это только предпочтение одних условий блага своей личности другим. Это чувство животное — совершенно противоположное любви.

Когда человек, не понимающий жизни, говорит, что любит жену, или ребенка, или друга, или искусство, или науку, он говорит только то, что присутствие в его жизни его жены, ребенка, друга увеличивает благо его личной жизни. Это только эгоизм: только неразумным животным позволительно любить тех, кого любят: своих волчат, свое стадо, — потому что тем позволительно не знать, что любовь к своим наносит ущерб чужим волчатам и другому стаду, и что из столкновения чувств должно выйти нечто не благое. Любовь к избранным лицам и предметам — всегда любовь к себе. Если же любящий иногда забывает интересы своей личности ради любимого, то он делает это в отдаленнейших интересах собственного блага. Только тот, кто, говоря словами Сутта Нипата, препобедив всякую человеческую привязанность, препобедил вместе и привязанность к божественному, — поднимет покрывало Майи и раскроет перед человеком неразумность обособления личности и тайну всеединства сущности».

Отсюда становится понятна «кроткая насмешка» на устах князя Андрея и отчего княжна Марья холодела под его взглядом. Ведь каждый, убивший в себе живое движение сердца, любит уже не кого-либо из людей, а какой-то призрак, именуемый «всеединством»; это любовь холодная, как смерть.

Не такая любовь проповедана в Евангелии и в посланиях Апостола любви и Апостола языков... С христианским понятием любви также не должно смешивать желания блага всему существующему, которое мы встречаем у многих язычников и стоиков. «Величайшее благо, которое человек может себе доставить, это действовать сообразно с законом своего разума, а закон этот велит тебе, не уставая, делать добро другим, как высшее благо для самого себя» (Марк Аврелий). Это рассуждение есть не что иное, как восприятие человеческим разумом нравственного закона. Но это еще не любовь, как ее понимает христианство. Любовь не есть движение рассудочное, мозговое, это есть глубочайшая эмоция. «Бог есть огнь, согревающий и разжигающий утробы», говорит преп. Серафим Саровский. — «Если мы ощущаем в сердцах своих хлад, продолжает он далее, то призовем Господа и Он, пришед, согреет наше сердце совершенною любовию не только к Нему, но и к ближним».

Толстой не умел различать 1) индийское отрешенное сострадание, 2) стоическое восприятие раcсудком нравственного закона и 3) сердечную, живую Евангельскую любовь. Все у него сливалось в одно понятие. Как замечает Лодыженский, «философская мысль Толстого не обладала ясным зрением».

Такое отсутствие духовного понимания отнимало возможность хоть отчасти постигнуть высоту Евангельского учения. Многолетнее богоискательство привело Толстого к все более и более возрастающему рационализму; «веры» не остается в сущности никакой. Отчаяние, скрываемое от широкой публики, проскальзывает в его дневниках, и под конец жизни слова Иова «...ужасное, чего я ужасался, то постигло меня, и чего я боялся, то пришло ко мне» (Иов. 3, 25), могут быть вполне отнесены к нему. «Ужасное», чему он ужасался, это был страх небытия и смерти, который мучил и преследовал Толстого всю жизнь и особенно усилился при переходе его в более зрелый возраст, потому что веру в безсмертие и в вечную жизнь он потерял вместе со Христом, как и путь к этой жизни.

Алданов в своей книге «Загадка Толстого» перечисляет количество смертей в его произведениях и недоуменно спрашивает: зачем Толстой собрал за свою долгую жизнь такой огромный художественный материал на тему о смерти? Страх смерти был тем импульсом, который непрерывно приводил мысль Толстого в движение и заставлял его искать по-своему Бога. После 40-летнего возраста Толстой достиг всего того, чего только мог пожелать человек — богатства, все возрастающей литературной славы, у него была прекрасная жена и большое потомство, казалось было все, а на деле наступил момент жестокого душевного кризиса, когда он был на волоске от самоубийства. К этому перелому, как он сам рассказывал в своей «Исповеди», привела его мысль о смерти: «Ну, хорошо, у тебя будет 6,000 десятин в Самарской губ., триста голов лошадей. Ну и что же из этого? Что потом? Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире — ну и что же? Что потом?» (Исповедь).

И если все эти блага будут отняты смертью, то в них нет никакого смысла. Если жизнь не бесконечна, то она бессмысленна, а если так, то жить просто не стоит, надо скорее покончить с собою.

В Августе 1869 г., когда Толстому шел всего 42 год, он отправился в Пензенскую губернию, где продавалось выгодное имение. В эту пору своей жизни Толстой был всецело поглощен интересами семейными и хозяйственными. Он ночевал в гор. Арзамасе. И там его постигло ужасное потрясение, которого он слегка касается в письме к жене и 15 лет спустя более обстоятельно в рассказе «Записки сумасшедшего». Вот письмо к жене: «Что с тобой? и детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе и со мною было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх и ужас, каких я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство возвратилось во время езды, но я был подготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть без семьи. Я могу оставаться в постоянных занятиях, но как только без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один».

В «Записках сумасшедшего», действующее лицо едет с целью купить имение в ту же Пензенскую губернию. Также ночует в Арзамасе в гостинице. С ним его слуга Сергей. Его одолевает бессонница:

«Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я — вот он, я весь тут. Ни пензенское и никакое имение ничего не прибавит и не убавит мне. Я надоел себе. Я несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться, и не могу. Не могу уйти от себя. — Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном — спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость, — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь?» — Меня, — неслышно отвечает голос смерти. — Я тут. Мороз подрал мне по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а её не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог бы испытывать того, что я испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, а вместе с тем чувствовал, что её не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасное. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечей обгоревшей и зажег ее. Красный огонь и размер её, немного меньше подсвечника, — все говорило то же. Ничего нет в жизни, есть только смерть, а её не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только весёлого не было, но все это стало ничто. Все заслонил ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска — такая же душевная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть слились в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разорвать. Еще раз пошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть; все тот же ужас, — красный, белый, квадратный. Рвется где-то и не разрывается. Мучительно, мучительно, сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало»...

Литературный критик Г. Мейер в статье «Жало в дух» («Возрождение» тетр. 32) противопоставляет «душевно-телесному» Толстому, боявшемуся личной смерти, переживания поэта Тютчева, который «затаил в себе неутолимую боль, великую человеческую обиду на быстротечность земного существования, даже тень которого нам сладка и в сладости своей обманна. Как некий Гераклит новейших времен, Тютчев яснее, чем кто-либо другой, сознавал, что все течет, и не только течет, но и утекает, уходит, исчезает бесследно, безвозвратно, навсегда. О, какая пугающая правда содержится в этих безутешных словах! И как страшилось их всеуничтожающего смысла неукротимо живое, любящее сердце Тютчева. Он боялся не собственных предсмертных мучений, не своей личной смерти... В этом отношении простому и такому жизненному заявлению Тютчева невольно веришь до конца.

Бесследно все, и так легко не быть!

При мне, иль без меня, — что нужды в том?

Все будет то-ж: — и вьюга так же выть,

И тот же мрак, и та же степь кругом.

«Дни сочтены — добавляет поэт — и смерть не страшна, ибо утрат не перечесть». Нет, не своего уничтожения во всепоглощающей бездне страшился Тютчев! Он трепетал перед непрестанной угрозой навсегда потерять еще здесь, в земной жизни, им любимых и им любимое, он боялся утратить вот это самое и этих самых — незаменимых, единственных».

Два пессимистических, хотя и различных, отношения к смерти, — столь противоположных Павлову желанию «разрешиться и со Христом быти», «ибо мы знаем, говорит Апостол, что когда земной наш дом, эта хижина (тело) разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище» (2 Кор. 5, 1, 2). И как диаметрально противоположен ужасу Толстого победный возглас Апостола: «Смерть! где твое жало? Ад, где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55).

О кризисе в жизни Толстого повествует его третий сын Лев Львович:

«Мне было около 7-8 лет во время того периода страшного кризиса отчаяния и ужаса перед лицом жизни, лишенной разумного смысла, который переживал отец. Это было между 1876 и 1880 гг. Я помню отлично это время. На балку между гардеробом и спальней, на которой он хотел повеситься, мы смотрели с ужасом, т. к. мы всегда были в курсе всего того, что происходило в семье. В течение этого периода мой отец неожиданно погрузился в верования православной Церкви [3]. В этот период Толстой искал спасения в религии народной, тех, кто был прост умом и сердцем, потому что он искренно верил, что русские народные массы существуют только благодаря религии. Без всяких рассуждений, опасных сомнений, он заставил себя верить, как верили окружающие, утешая себя мыслью, что вера берет начало из тьмы времен, из бесконечной древности человеческой мысли, и, следовательно, это и есть истинная вера».

Если бы Толстой обратился к свв. Отцам, они бы ему сказали, что путь к Богопознанию лежит только через смирение, потому что «Смирение есть духовное учение Христово, мысленно приемлемое достойными в душевную клеть. Чувственными словами его невозможно изъяснить». «Сам Господь говорит о Себе: «яко кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Научитесь не от ангела, не от человека, не от книги, но от Мене, т. е. от Моего в вас вселения и осияния и действия» (Иоанн Лествичник). «Смиренномудрие есть риза Божества... Посему тварь словесная и бессловесная, взирая на всякого человека, облеченного в сие подобие (смиренномудрие), покланяется ему, как владыке, в честь Владыки своего, которого видела, облеченного в это же подобие в нем пожившего» (Исаак Сирин).

По свидетельству некоторых биографов, было и Добротолюбие в Яснополянской библиотеке. Но не была приготовлена почва в душе Толстого, чтобы воспринять что-либо из слов, сказанных Свв. Отцами.

К периоду внутреннего борения относится письмо Льва Николаевича к своей родственнице графине Александре Андреевне, обнажающее глубины его души, написанное в апреле 1876 г. «...Вы говорите, что не знаете, во что я верю? Это странно и ужасно выговорить. Я не верю ничему, чему учит религия. И больше того, я не только ненавижу и презираю атеизм, но я не вижу возможности жить и тем более умирать без религии. И мало по малу я строю собственные верования, но хотя они и крепкие, эти верования не являются определенными, ни утешительными. Когда вопрошает мой ум, они отвечают правильно, но когда сердце страдает и ищет ответа, тогда нет ни помощи, ни утешения. Что касается требований моего разума и ответов христианской религии, я чувствую себя в положении двух рук, желающих сомкнуться, но пальцы коих противятся соединению. Чем больше силюсь и борюсь, тем становится хуже. И со всем этим я знаю, что это возможно, ибо одно создано для другого».

Это письмо выражает душевные страдания Толстого в сознании своего бессилия постигнуть истину, показывает разлад раздвоение его личности, разлад разума и сердца. Толстой чувствует, что это не естественно, что это есть болезнь, ненормальность, что восстановление цельности личности не только возможно, но и должно быть достигнуто. О, если бы он способен был узнать, что путь к этому указан православными аскетами!..

В это время он не дерзал еще объявить войну «вере отцов», как он сделал это вскоре, когда, под влиянием неудач в своих религиозных исканиях окончательно ожесточился. Об этом будем говорить в следующей главе.

Заканчивая обзор первого периода религиозных исканий Толстого — приведем знаменательное видение, бывшее его сестре гр. Марии Николаевне Толстой, в монашестве схимонахине Марии, в котором ей образно было показано духовное состояние её брата (Троицкое Слово. 1909 г.).

«Когда я вернулась с похорон брата Сергея к себе в монастырь», рассказывает м. Мария, «то вскоре мне было не то сон, не то видение, которое меня поразило до глубины душевной. Совершив обычное свое келейное правило, я не то задремала, не то впала в какое-то особое состояние между сном и бодрствованием, которое у нас, монахов, зовется тонким сном. Забылась я, и вижу... Ночь. Рабочий кабинет Льва Николаевича. На письменном столе лампа под темным абажуром. За письменным столом, облокотившись, сидит Лев Николаевич, и на лице его отпечаток такого тяжкого раздумья, такого отчаяния, какого я еще никогда у него не видала... В кабинете густой непроницаемый мрак; освещено только то место на столе и лице Льва Николаевича, на которое падает свет лампы. Мрак в комнате так густ, так непроницаем, что кажется даже, как будто, чем-то наполненным, насыщенным, материализованным. И, вдруг вижу я, раскрывается потолок кабинета, и откуда-то с высоты начинает литься такой ослепительно-чудный свет, какому нет на земле и не будет подобия; и в свете этом является Господь Иисус Христос, в том Его образе, в котором Он написан в Риме, на картине видения архидиакона Лаврентия: пречистые руки Спасителя распространены в воздухе над Львом Николаевичем, как бы отнимая у незримых палачей орудия пытки. Это так и на той картине написано. И льется, и льется на Льва Николаевича свет неизобразимый, но он, как будто, его и не видит!... И, вдруг, сзади Льва Николаевича, — с ужасом вижу, — из самой гущины мрака начинает вырисовываться и выделяться иная фигура, страшная, жестокая, трепет наводящая; и фигура эта, простирая сзади обе свои руки на глаза Льва Николаевича, закрывает от них свет тот дивный. И вижу я, что Лёвочка мой делает отчаянные усилия, чтобы отстранить от себя эти жестокие, безжалостные руки...

На этом я очнулась, и, когда очнулась, услыхала, как бы внутри меня, говорящий голос:

«Свет Христов просвещает всех!»

Примечания:

1. Ромэн Роллан в книге своей «Махатма Ганди» замечает, что Тагор при сравнении Толстого и Ганди считал последнего ближе себе и, кажется, озареннее — ибо у Ганди все природно: простота, скромность, чистота; борьба его облечена в высокие одежды. У Толстого же всюду мятеж: гордость идет против гордости; страсть против страсти; все у него — сопротивление — даже само «непротивление»...

2. Мы затрудняемся воспроизвести кощунственныя слова Толстого.

3. К тому краткому времени, когда Толстой примкнул к церковным людям, относится доселе никем не записанный рассказ, слышанный нами из уст одной ближайшей родственницы единственного крестника Льва Николаевича.

Толстой любил бывать в семье Истоминых. Глава этой семьи отличался глубоким умом, редкой образованностью и был религиозным человеком. Толстой проводил многие часы в его обществе. Когда в семье Истоминых родился сын, Лев Николаевич был приглашен в крестные отцы новорожденному. Во время крещенья младенец Петр судорожно вцепился рученкой в бороду Толстого, так что не без усилия могли освободить эту рученку от крепких волос Толстовской бороды, даже рискуя поранить нежную кожу ребенка.

Много лет спустя на вопрос приходилось ли ему быть восприемником от купели? Толстой ответил: «да, я сделал раз такую глупость». А крестник П. В. Истомин отшучивался: «Видно я и тогда уже был не дурак, если сумел оттрепать его за бороду»

(Концевич И. М. Истоки душевной катастрофы Л.Н. Толстого. Мюнхен, типография Обители преп. Иова Почаевского, 1960)